为进一步推进京津冀艺术职业教育协同发展联盟的工作,推动学校艺术教育的全面健康发展,展示学校艺术教育成果,京津冀三地四校共同举办的京津冀戏曲艺术教育教学汇报交流及展演活动在10月15日以《长征组歌》正式拉开帷幕。而河北梆子《孟姜女》10月19日的演出成功为此次汇报交流的戏曲演出部分开了个好头,随后,10月20日举行了河北艺术职业学院河北梆子学生折子戏专场演出,展演剧目都是河北艺术职业学院近年来在全国重要赛事中的获奖剧目,借着京津冀教育联盟优秀剧目展演及艺术职业教育教学成果汇报交流的大好机会与兄弟院校进行了充分的交流研讨。

10月19日,青春版河北梆子《孟姜女》作为河北艺术职业学院参加京津冀艺术教学汇报交流的代表剧目于在北京戏曲艺术职业学院少儿戏剧场上演,来自中国艺术职业教育学会戏曲专业委员会的专家及京津冀的知名专家30余人观看了演出,北戏地方戏曲系和京剧系的大部分学生集中观摩学习。演出收获了众多北京观众的热情掌声。

该剧以中国古代四大经典爱情故事之一“孟姜女寻夫”为蓝本,以孟姜女的情感发展为线索,以春、夏、秋、冬四个章节,形成了散点式文本结构,并更加注重题材本身赋予的传奇性和神话色彩,融汇音乐、舞蹈等多重文化元素,重新诠释和演绎了这段凄美动人的神话故事,歌颂长城,歌颂人民,突出了对爱情坚贞的赞美。

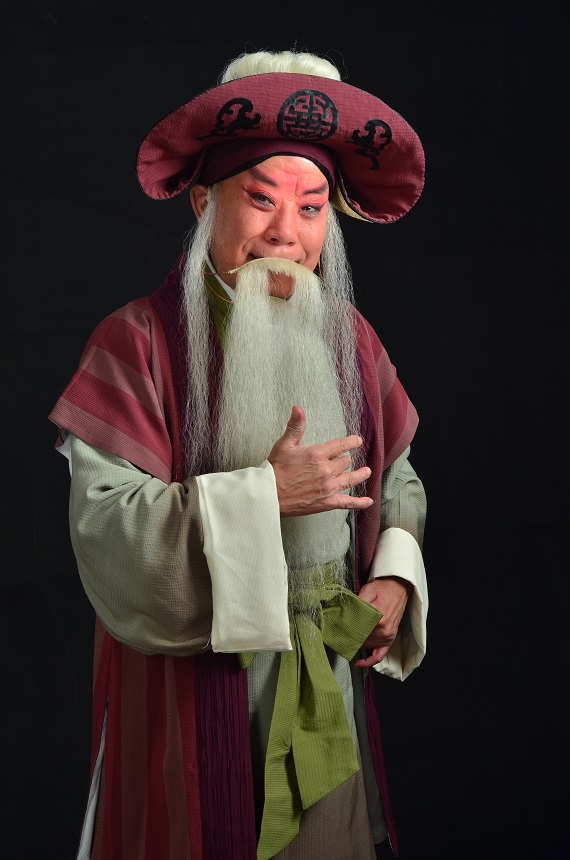

青春版《孟姜女》由国家一级编剧杨舒棠,获得第十一届中国戏剧“梅花奖”的著名导演张曼君,国家一级作曲李石条,两届国家戏剧艺术舞台设计文华奖获得者修岩、国家一级灯光设计邢辛,知名服装设计师王玲共同组成了强大的主创团队。孟姜女一角由第十三届中国戏剧“梅花奖”得主、河北梆子非物质文化遗产传承人、国家一级演员彭蕙蘅领衔主演。在此次京津冀艺术教学汇报演出中,彭老师带领其学生康佳欢、李晓、孙娜和康佳乐共同完成对孟姜女一角的新的诠释,首次实现了五位孟姜女的同台演出,倾情演绎,大放异彩。很好地展现了河北艺术职业学院以剧目带教学的办学方针。

演出结束后召开了专家座谈会,专家们对《孟姜女》给予高度评价,河北艺术职业学院领导向各位专家介绍了《孟姜女》从筹备之初到正式演出的全过程,并分享了学院在教学过程中的理念。河北艺术职业学院党委书记赵宗更在发言中指出:“我们搞这个戏的想法就是从艺术职业学校人才培养方面出发,强调以剧目带教学,以‘教’‘学’‘演’一体化为指导思想来设计这个剧目。”河北艺术职业学院的目标是要将《孟姜女》创排成一部艺术精品,让传统艺术通达现代艺术,将梆子的唱腔风格融入古典故事中,极力实现与现代艺术的完美结合,从而促进和优化学院的师资队伍和教学质量。在会议最后,孟姜女的扮演者彭惠蘅老师说道:“父亲曾说我是‘梅花奖’,学生们都崇拜我,但什么时候培养出我崇拜的学生那才是我的成功。”赢得全场热烈的掌声。

专家们一致认为青春版河北梆子《孟姜女》有四大看点:一是穿越千年的爱情传奇。该剧取材于中国古代四大经典爱情故事之孟姜女千里寻夫,用春梦、夏怨、秋思、冬祭四幕呈现出具有现代元素的爱情传奇故事。二是全新创意。简洁空灵的舞美设计,营造出大写意的舞台效果,16把红漆木椅尽显舞台的灵动性。音乐制作上创新地将民谣、现代数字音乐融入到传统戏曲音乐之中。三是青春靓丽的演员阵容。中国戏曲梅花奖得主、河北梆子非物质文化遗产传承人彭蕙蘅和国家一级演员陈宝成领衔主演,扮相俊美。近20位20岁左右扮相亮丽的年轻演员为跨越千年传奇故事增添浓郁的青春气息。四是主创团队制作精良。包括编剧杨舒棠,国家一级编剧;灯光设计邢辛,国家一级灯光设计师;舞美设计修岩,文华奖获得者;服装设计王玲,知名设计师;音乐总监李石条,国家一级作曲。

在谈到《孟姜女》广受大家欢迎,能与观众产生强烈的共鸣的原因时,几个专家概括了以下理由:一是《孟》剧选取了一个具有深厚民族民间文化底蕴的好题材。由此获得了贴近观众的优势。二是《孟》剧巧妙地实现了内容与形式的完美结合。三是《孟》剧实现了名家联袂出演,优秀团队倾力打造。四是《孟》剧科学地处理了继承与创新的关系,让传统艺术获得了鲜活的生命力。

10月20日,河北艺术职业学院戏剧系师生再度亮相北戏少儿戏剧场,带来了河北梆子学生折子戏专场演出。包括康佳乐表演的《穆桂英挂帅》、李晓表演的《拾玉镯》、郭威表演的《平贵别窑》、康佳欢表演的《窦娥冤》、孙娜表演的《打神告庙》5个折子戏。折子戏这是一场常态的教学汇报演出,展现了河艺确立的“项目带动、教学相长、学演创结合、整体提升”的办学目标和“教、学、演”三位一体的学院特色。

演出当天,北戏地方戏曲系和京剧系的学生停课集中观摩了河北艺术职业学院的折子戏专场演出演出,师生们对河艺的5场折子戏都给予了高度的评价。

演出结束后,也召开了专家座谈会,专家们对5场折子戏都给予了精彩点评。

刘仲武:今天看了这个折子戏专场,继昨天的那种激动又让我激动了一番。因为这些孩子太可爱了,这些孩子说是真是看着长大的,他们从入学,后来老师在教,等于是我们的学生教他们的学生,是差了一大辈了,但是他们的成绩让我很吃惊,每一个都有相当大的进步,我没想到他们进步会这么快,特别是表演《打神告庙》的孙娜,表演细腻而不繁琐,将唱念做舞融为一体,并巧妙地运用水袖功,把敖桂英的悲愤、哀怨、痛苦、绝望的情绪变化和性格发展,表现得层次分明,感人至深。

小彭的戏我印象是高国梁(音)老师给说过,大导演给说过戏,小彭的戏也是经过了三番五次的揣摩,已经是千锤百炼了,得奖自然不在话下。小彭能够把这个东西又悉数教给了小孙娜,这个孩子这种舞台上的表演,包括她的舞功,水袖,台步等基本的东西,基本都能看到小彭当年的风彩。她拿一等奖那是非她莫属,不管跟谁PK她都能得胜。

其他的这几个演员,昨天就看到了她们的光彩,感觉到老师给她们付出的心血,在她们身上看到了,我们这些年龄大一点的,都是从几岁、十几岁就开始练功,这些过程我们都经过,深深的知道他们现在的进步是很不容易的。一个赛着一个的,佳欢演的《窦娥冤》,这个《窦娥冤》是1982、1983年齐华旦(音)老师的首演。你听她那个唱腔,每一个小的结骨眼都处理的非常细腻,这个戏成为我们河北梆子的经典剧目,几乎专业的也唱,业余的也唱,几乎没有一场不唱窦娥冤的。河北的旦角都唱这个戏,没想到传到康佳欢这一小辈了,她也能够把这个戏演绎的这么好,这是很值得表扬的。

《拾玉镯》也很不错,表演上也基本上够得上是细腻的。严格讲这五个戏都不是折子,其实咱们都应该算是片断。但是就这个片断恰恰适合培养我们的学生,把最精华的都是拿出来教学是非常有利的,是基本上这五个折子都是中规中矩的教学方法。那种唱、念都很规矩,优点很多很多。

刘玉玲:《平贵别窑》特别说一下,河北梆子生角很难出,很多年出不来一个,因为中专学生在这个期间由于嗓子倒仓等原因,很难出现好嗓子。表演《平贵别窑》的郭威得益于我们的武银岭老师,武老师对学生的发声有独到之处,最初从孩子进学校怎么挖掘,一直到变声期怎么保护,出来一点怎么引领以及剧目的一些设计都非常好,使得这孩子出来了,而且在2016年的职业大赛获得一等奖。五个获奖选手里唯一的一个生角,也是我们特别难得的,河北梆子特别缺小生。昨天的河北梆子展演田春鸟老师82岁了还在上场,可见多么的缺生角,多少缺小生,这个小生是发展前景很好的苗子,一定要好好培养。

刘琪:我做了一件好事,我把北昆的老师、班主任说通了,他们全体停课来看我们演出,我觉得我这事做的挺好的,他们难得有这个学习机会,这是其一;第二、这场折子戏确实不错,确实挺好的,太精采了,很进入人物、技巧和感情结合的非常好,过硬,我向你们学习。

李玉声:河北梆子我是外行。今天是第二次看梆子,不是对其他剧目排斥,一脑子就在京剧上。第一次就是看刘玉玲老师梅花奖的戏,这是第二次。所以说根据我的外行角度来看今天的戏,我的感觉第一老师教学是成功的,路子是正的,学生是勤奋的,每个戏都能够使我感动。五年级的水平按照现在来说,全国也是第一流的学生了。今天看见我们这个水平,我感到京剧的危机,梆子演员的嗓子真是让人非常羡慕,发音跟京剧不一样。

许院长:非常感谢大家,首先我代表刘院长、代表北戏,祝贺河北艺术职业学院的两场演出获得巨大成功。京津冀项目是我们学校力推的,我们一直希望把别的学校,请到我们学校来,让我们的师生很好地学习一下,今天下午我们都停课了,专门集中来学习。我们感觉到河北艺术职业学院的领导班子是非常棒的,今天的成果应该是领导有方的有力明证,这些艺术家的作用的发挥,不是每个学院的领导都有这样的胸怀,非常感谢河北艺术职业学院的领导,他们很有艺术的眼光,培养的眼光。

我觉得这两台戏选择的非常好,策划的非常棒。这两台戏巧妙地处理了传承和发展关系。还有就是教学的规范,学生还是很规范的,所有的技巧同学们完成的都非常好,之所以能得金奖,肯定有这方面的因素。还有就是名家高徒。在我们这两台演出里面相当突出,我也不多说了,这也是我们的一个亮点。还有就是师生同台。我感受特别深,简单说就是示范性强,学生你在课堂上教他,跟你在舞台上展示给他效果明显不同。如果老师只会教不会演,对学生的授课就有很大的局限性。再有就是因材施教。这几个孩子条件不一,但基本功都很好,能文能舞,这与他们的老师根据他们的条件因材施教不无关系,而且中间还有重点培养。

当然,专家们还就河北梆子的念白、平贵别窑中王宝钏的服装问题、孟姜女中滴血认骨的情景设置问题、以及风雨雷电的表现与下雪场景的虚实相生问题提出了很多建设性的意见。这些都是我们在今后的教育教学中宝贵的财富。

在京津冀艺术教育联盟优秀剧目展演及艺术教学汇报交流过程中,2016年10月19日、20日河北艺术职业学院的两场精彩演出获得巨大成功,成绩的取得是多方面的,但主要得益于以下几个方面。

1、学院领导班子风清气正。学院新一届领导班子积极探索党委领导、院长负责、专家治学、民主管理的有效途径和方法,建立了以教授、专家为核心,以“学术委员会”、“教学督导委员会”等学术组织为主体的学术管理系统,完善了以教职工代表大会为主的民主管理和监督系统。扩大了专业系部管理权限,增强了专业系自谋发展的责任感和主动性。准确把握广大教职工的思想脉搏,广泛集中广大教职工的智慧,真正做到了纳策于众、问计于民,在全校形成了“上下顺畅、左右通达、内外协调、师生和谐”的良好局面。

2、学院上下齐心协力。学院始终坚守对民族文化传承的自觉、自省与责任担当,把戏曲专业作为各项事业发展的根和种,不断加大扶持力度。推动戏曲学生免学费工作,2016年学院自己出钱为戏剧中专学生免除学费。同时积极创新和探索戏曲表演人才培养模式,将教学与实践紧密挂钩,推进院团合作,得到了省梆子剧院、省京剧院和石家庄市京剧团等院团的多方支持。学院整合力量,在剧目创排经费、演出服装经费、以及灯光、音响、道具、化妆等方面不断加大投入,每次演出学院领导都要亲临现场,坐镇指挥,协调处理相关事宜。参演师生自觉服从学院教育教学工作大局,认真排练,精益求精,最终不负重望,这也是学院在戏曲人才培养方面的一次厚积薄发。

3、学院办学目标高瞻远瞩。近年来,学院坚决贯彻“项目带动、教学相长、学演创结合、整体提升”的办学目标。坚持动态传承,注重人才培养模式的改革创新。面对新形势、新任务,为了适应社会对人才培养的要求,积极实现教学和舞台的无缝对接,依托学院优势,整合学院戏曲、音乐、舞蹈、舞台美术等专业的资源优势,由学院师生组成演出班底,借助省市院团力量,形成了师生同台、“教、学、演”三位一体的风格俊朗、青春靓丽的学院派特色。《孟》剧借师生同台的方式,突出把优秀的戏曲学子推向更大的舞台,关注戏曲新生代,关心、爱护、帮助、支持河北梆子年轻学子成长成才,主演孟姜女分别由老师彭蕙蘅和学生康佳欢、康佳乐、孙娜、李晓共同演绎,孟姜女青春、命运、情感的生命历程被演绎的惟妙惟肖,异曲同工。正是这种“教、学、演”三位一体的办学模式,推动戏剧系教育教学质量的稳步提升,戏剧系2015年、2016年获得一等奖、二等奖的康佳欢、康佳乐、郭威、李晓等人都在《孟姜女》中担任重要角色,并且康佳乐获得2016年国职赛一等奖的获奖剧目就是《孟姜女》行路片段。

4、河艺精神的发扬光大。有人把这种爱生如子、爱校如家、爱艺如命的精神定义为河艺精神,自从建校以来这种精神就薪火相传,生生不息。这次参加京津冀艺术职业教育联盟优秀剧目展演的《孟姜女》已经是第四个版本,第一版本中的学生演员以09京剧学生为主体,早已毕业。目前的学生演员包括12梆子、15京剧、14赣剧以及16平调大专班的部分学生,他们在表演层次、表演范式以及对戏剧人物的理解与揣摩等方面都有较大的差异与不同,这就给排演增加了难度。整个舞台表演的动作要重新编排,甚至几次推倒重来,师生排练的任务量相当繁重。为了不耽误学生课程,全部排演任务都是在课余时间完成。戏剧系教师王庆丰、张小丽、唐瑜彤都每周30多节课,他们基本上每天早上6点到校给学生上早课,晚上10点《孟姜女》排练完才回家,牺牲了很多与家人团聚的时间,但他们以苦为乐。从9月中旬开始至10月20日演出完为止,戏剧系参演师生基本上没有星期天、节假日,并且晚上时间几乎全部被占用来排练。系主任彭蕙蘅有膝盖受伤积水的老毛病,排练期间又崴了脚,还做了乳腺的手术,排练期间又时有低血糖发生,但未因身体状况耽误过任何一次排练。再有就是进京展演期间,主教老师刘文静主动要求和学生邱玉倩住在一起,好利用晚上休息时间给邱玉倩说戏。其余主教老师则采用一切可能的方式不厌其烦的给参演学生说戏,正是由于他们的辛勤付出,才使演出获得如此的成功。